2023/11/16

レゴ®シリアスプレイ®徹底ガイド、魅力、評判まとめ

レゴ®シリアスプレイ®研修・ワークショップの魅力とは、一体なんでしょう?

コロナ禍のリモートワークで失われた社内コミュニケーションを取り戻す、チームビルディングの最善策と称される理由とは?

「従来型の退屈な座学研修ではなく、参加者の活発な議論や交流を通じた学びや気づきを生み出したい」

「楽しく交流を図り、相互理解を促進したいが、”ただ楽しかった”で終わるアクティビティは避けたい」

「自然と参加者が考えや想いを語りだし、ボトムアップで何かを生み出す研修を行いたい」

上記は、研修やワークショップのご依頼やご相談を頂く際、企業のご担当者の方からよく頂くお話です。

レゴシリアスプレイは、研修やワークショップで従来にない、革新的なアプローチを用いることで「わぉ!面白い。今までと違う!」「飲み会10回分以上のコミュニケーション効果を感じた!」という印象を与えることが出来ます。

その上で、下記のような研修効果も生み出すことができます。

-「チームメンバーの相互理解や信頼関係を深め、職場の生産性を高める」

-「会社や組織の変革機運を高める」

-「パーパスやミッションを浸透させる」

-「従業員ひとりひとりに会社や組織の未来を発想してもらう」

しかし、非常に高い研修効果を期待できる一方で、研修メソッドとしてまだまだ普及率や認知度は高いとは言えません。

レゴシリアスプレイを未体験の研修企画担当者の方は「でも、レゴシリアスプレイって、実際どんなものかよくわからない」というのが本音ではないでしょうか?

なかには、研修後に「実は、今回の研修実施に当たって、内心ちょっと不安もあったんです」と打ち明けて下さる研修担当者の方もいます。

本日はそんな皆様に向けて、レゴシリアスプレイの理解を深めて頂くために成り立ちや、魅力・効果についてご紹介したいと思います。

[クリックでジャンプ]

【3分で理解】レゴシリアスプレイ研修のポイント

なにが画期的で、なぜ人気なのか?

大人も楽しめるレゴブロック

みなさん、ご存知のとおりレゴブロックは子どもの玩具として有名です。最近では、知育玩具としても注目されています。

しかしながら、レゴブロックは幼い子どもたちだけが遊ぶ玩具ではありません。

数年前、東大・慶大卒の20代を中心としたある若手勉強会でワークショップを開催したのですが、その時の参加者自己紹介でとても驚かされました。

なんと、集まった参加者の多くが「中学生までレゴブロックで遊んでいた」とのこと。そして、東大には、「レゴ部」があるという話をそのとき初めて教えてもらいました。(東大レゴ部のブログを見ると、さすが東大生と感動のため息が出ます。)

最近ではレゴ社では、”大人向けのレゴ®ブロック”の商品ラインナップを充実させ、グローバルで大人向けレゴ®の売上を拡大させています。大人も楽しめるのがレゴ®ブロックの魅力です。

実際に、研修でレゴ®ブロックを配ったり、拡げたりすると老若男女問わず、みなさん目を輝かせて、前のめりになって参加して下さいます。

↓なかには10万円近いキットまで!

レゴ LEGO® SERIOUS PLAY®

遊び感覚で、一人一人の意見や考えを自然と引き出す

レゴ®ブロックは様々な色・カタチで出来ています。同じブロックを見ても、人によって抱く印象やイメージは様々です。驚くほど個性や違いが生まれます。

例えば、同じ量・種類のレゴ®ブロック約48個が入ったレゴ®シリアスプレイ®専用キット(商品番号:2000409)をお配りし、『しごと』というキーワードに対し、「直感で一つのブロックだけ」選びだして頂く、というワークがあります。

この専用キットは、約48個で構成されていますが、全然違うブロックを選ぶ人もいればたまたま偶然同じブロックを選ぶ人、様々です。

レゴシリアスプレイ約48個で構成された専用キット

直感で1つのブロックを選んで、後から理由をつけてもらうわけですが、色やカタチから連想して、「なぜ、このブロックから”しごと”を選んだのか」と理由を説明してもらうと、みなさん自分が選んだレゴ®ブロックを見つめながら、自然と『自分の仕事観』を語り始めます。

もし、何もなく「あなたの仕事観を発表して下さい」といわれたらどうでしょう?

多くの方が戸惑い、まったく喋れない方もいらっしゃるはずです。しかし、まずレゴ®ブロックを遊び感覚で選んでから話始めることで、そのレゴ®ブロックの色やカタチを取っ掛かりに発想し、話を展開することできます。このレゴ®ブロックを1つ手に取るだけで、格段にハードルが下がり、自分の想いや考えを話しやすくなります。

加えて、他人の選んだレゴ®ブロックとその理由についても、「このブロックにどんな意味を込めるんだろう?」と興味関心が高まります。その結果、普段よりも積極的にみんなが相手の話を聴こうと前のめりになります。

ひとは、「他人が自分の話に興味を持ってくれている」と感じるほどに、”話しやすさ”を感じ、より一層話しをしたいなという気持ちが湧いて研修やワークショップの場がとても活気づきます。

さらに、この専用キットで『私の仕事の提供価値』といったテーマで作品作りをして頂くと、たった48部品なのに多種多様な表現が生まれ、個人の特徴が際立ちます。

大量のレゴパーツで作品を作るのも楽しいですが、48部品だけでも十二分にその人らしさが表れ、一人一人の意見や考えを自然と引き出されます。

↓同じ専用キットを使った作品例

多様性を認め合う場づくり

レゴシリアスプレイでは、お題に合わせて、レゴを選んだり、組み立てたりして、それをグループ内で順番に発表します。同じ会社・チームに所属していても選び出すレゴやそれに対する意味付けは人によって違います。

ひとは、「相手も自分と同じ」と思いたい生き物ですが、実際は思いのほか違いがあるものです。面白いほどに、選んだレゴを見せ合うだけで、多様性や自分と他人の違いを改めて認識することが出来ます。

そして、ファシリテーターの運営の工夫によって、「違いを楽しむ」というスタンスを徹底することで、心理的安全性を担保し、安心安全の場づくりを行い、お互いの違いを認め合う風土を醸成します。

お互いの意見、考え、価値観、個性を知り、認め合うことから、レゴシリアスプレイメソッドによる、強固なチームビルディングが始まります。

【うんこドリル】文響社ではたらくワクワクをレゴ®シリアスプレイ®で語る(前編)

レゴシリアスプレイメソッドのエッセンス

「適当に、なんとなく」に隠れた、あなたの意図・価値観

上述の通り、例えば「しごと」というテーマで直感的に、ブロックを選び出したり、組み合わせたりしてい頂くのですが、この際できる限り、「適当に、なんとなく」やって頂くことがポイントです。「適当に、なんとなく」ですが、考えなしでやっているように思えて、実際はすべて皆さんの脳の指示によって皆さんの手は動いています。

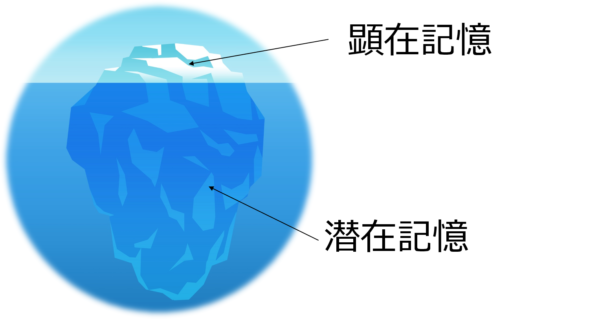

言い換えれば、「適当に、なんとなく」やっていることも、実は、すべて皆さんの意図や価値観に基づいているのです。これらは、潜在意識識とか深層心理、無意識といわれるものです。

潜在意識や深層心理、無意識で選び出し、組み立てたレゴブロックを、後から一生懸命理由付けようとすることで、皆さん自身がまだ気づいていない意図や価値観を引き出すことが出来ます。

この1個のレゴブロックからあなたは何を連想しますか?

赤いブロックから何を連想しますか?

↑こちらは、レゴブロックとしては一般的なカタチの赤いブロック。

さて、みなさんはこの赤いブロックを見て、どんなことを連想しますか?

- いちご・リンゴ・パプリカ・トマトジュース・タバスコ・・・

- 広島カープ、浦和レッズ、中国の国旗、トヨタのロゴ・・・

- 情熱、元気、明るい、熱血、エネルギッシュ・・・

- 赤信号、サイレン、警報、出血、怪我、激辛、高熱・・・

「赤」だけ見ても、有形/無形、ポジティブ/ネガティブ・・・、様々な連想が膨らみ、色々な意味づけができます。

ここから更に、カタチの要素も入れれば、意味づけや連想のバリエーションは膨らみます。

もし仮に、他人と同じブロックを選んだとしても、「何をどう意味づけるか」であなたの個性や価値観が浮き彫りになり、他人との比較の中で「自分らしさ」が際立ち、自己理解や他者理解、そして相互理解に繋がっていきます。

【5分で理解】レゴシリアスプレイ研修・ワークショップの進め方

「お題」や「問い」を立てる

【LEGO研修】職場の人間関係が改善したりビジョンがハッキリ見えたりする理由

研修・ワークショップ当日、認定ファシリテーターは、まず参加者のみなさんに「お題」や「問い」を提示します。

この「お題」や「問い」は、「十分に不明瞭(sufficiently unclear)」であることが重要とされ、適度に抽象的で漠然としており、イマジネーションが働きやすいものを設定します。「お題」や「問い」をどのように構成するかが、認定ファシリテーターの腕の見せ所の1つでもあります。

「お題」や「問い」の設定次第で、研修成果が大きく左右されます。

分かりやすい例えを紹介すると、目指す組織状態をレゴ作品にする際、「理想の職場とは?」とするのか、「最高のチームとは?」とするのか、はたまた違うものにするのか・・・、正解のない世界ですが、研修の目的やゴール、参加者の属性やバックグラウンド…、様々な要素を丁寧に事前ヒアリングしたうえで、過去の研修で蓄積した経験・実績やコーチングの発問技法も駆使し、吟味を重ねます。

最終的には、前後のワークとの組み合わせも考え、参加者の気づきや学習のループが幾重にも拡がる研修内容を企画していきます。弊社では研修中の参加者の反応を見て、研修効果を高めるために「お題」や「問い」を臨機応変に差し替えることさえあります。

お題の例:『子どもたちに遺していきたいもの』『幸福の条件』『15年後の夢』

作品を組み立てる

赤いブロックから何を連想しますか?

参加者は、ファシリテーターが提示した「お題」や「問い」をイメージしながら、レゴの作品を組み立てていきます。

前述の通り、作品を製作する際はあまりあれこれ頭で考えず、手に任せて作品を作っていくことが大切です。

一見なんだかわからないような作品になってもOK。

とにかく思うままにブロックを重ねたり、積み上げたり、時にはただ置いてみたりしながら、作品を作っていきます。

製作時間はその時々で様々ですが、数分~20分くらいのイメージです。

この時間を何分で設定しようとも、必ず参加者の皆さんから「あっという間だった。時間が短い。」とご意見を頂きます。

特に私は、あえて短めに時間を設定することが多いのですが、時間を短くした方が緊張感も生じて、あまり色々考えずに没頭できるというメリットがあります。

作品のストーリーを語る

レゴ®シリアスプレイ®で社内コミュニケーション

なんとなく選んだブロック、なんとなく組み上げた作品について、(後から)意味づけをして、グループ内で順番にストーリーを語って頂きます。

周りのメンバーに説明するため、「意味づけしよう」と思考を巡らせることで、本人すら驚くような想い、本心、潜在意識が引き出されます。みなさんも誰かに何かを話ながら急に「ハッ!」と気づきを得た経験はありませんか?

人間は「誰かに話すことで思考整理が進む」と言われます。自分のことを直接的に話すことが苦手な方もいますが、レゴ作品を介することで、そんな苦手意識も超えていくことができます。

その結果、参加者アンケートで必ずと言っていいほど「自分でも思いもしない言葉が自分の口から出てきた」、というお声を頂きます。

また、他の人のレゴ作品も見ているだけで面白いものです。「この作品、どんなストーリーなんだろう?」「この部品はどんな意味付けなんだろう?」ついつい、みなさん前のめりになって他人の発表に耳を傾けます。

時には、想像を裏切られ、「そんな意味合いが込められたんだ~!!」と感嘆の声が挙がることも多々あります。

質疑を通じて深堀する

「質問力向上にもつながる、LEGO® SERIOUS PLAY®

ストーリーを一方的に語って終わりではなく、参加者同士で質疑を行うことで深堀し、更に気づきを深めることが出来ます。

ここで大切なポイントが「聞かれた質問は必ず答えること」なんです。

例えば、土台の部品が欲しくてなんとなく選んだ平板のレゴがあったとします。

Q.「なんで黒の土台を選んだのですか?」 A.「いや、土台がほしくて・・・」

それが本心だと思いますが、土台になる部品もあまたある中で、あえて黒を手に取ったのはその人自身。

何か、潜在意識が働いるのです。

質問に答えようと必死にひねり出した答えに、思いもよらぬ気づきが生まれます。

ただし、質疑の時間は、質問の精度によって気づきの深まりに差がつきやすい場面でもあります。

少人数の研修・ワークショップであれば、プロフェッショナルコーチでもある講師が直接質問を行っていきますが、大人数になった場合は、そうもいきませんので、弊社オリジナルのレゴ®シリアスプレイ®専用 質問リストなどをお配りして対応することもあります。

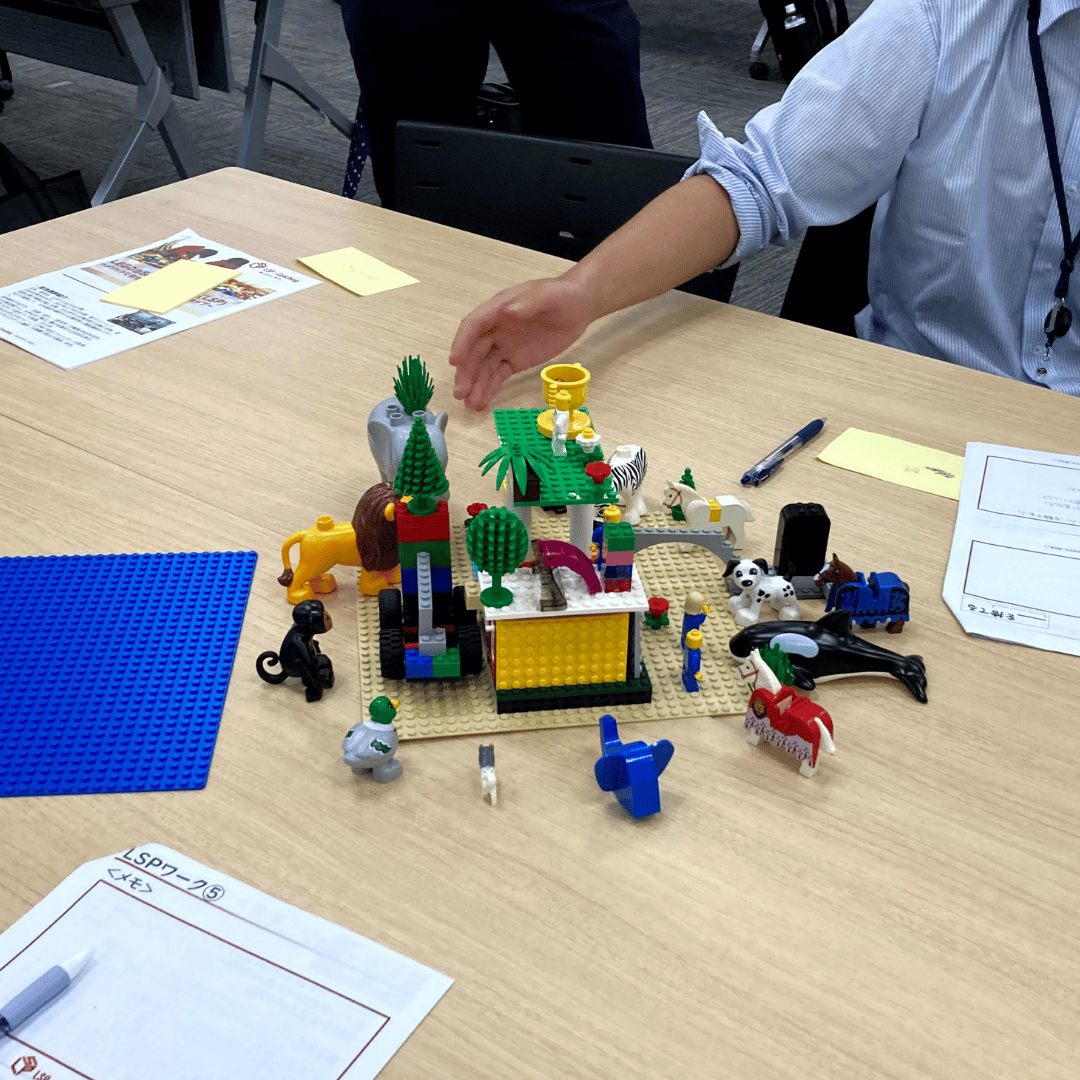

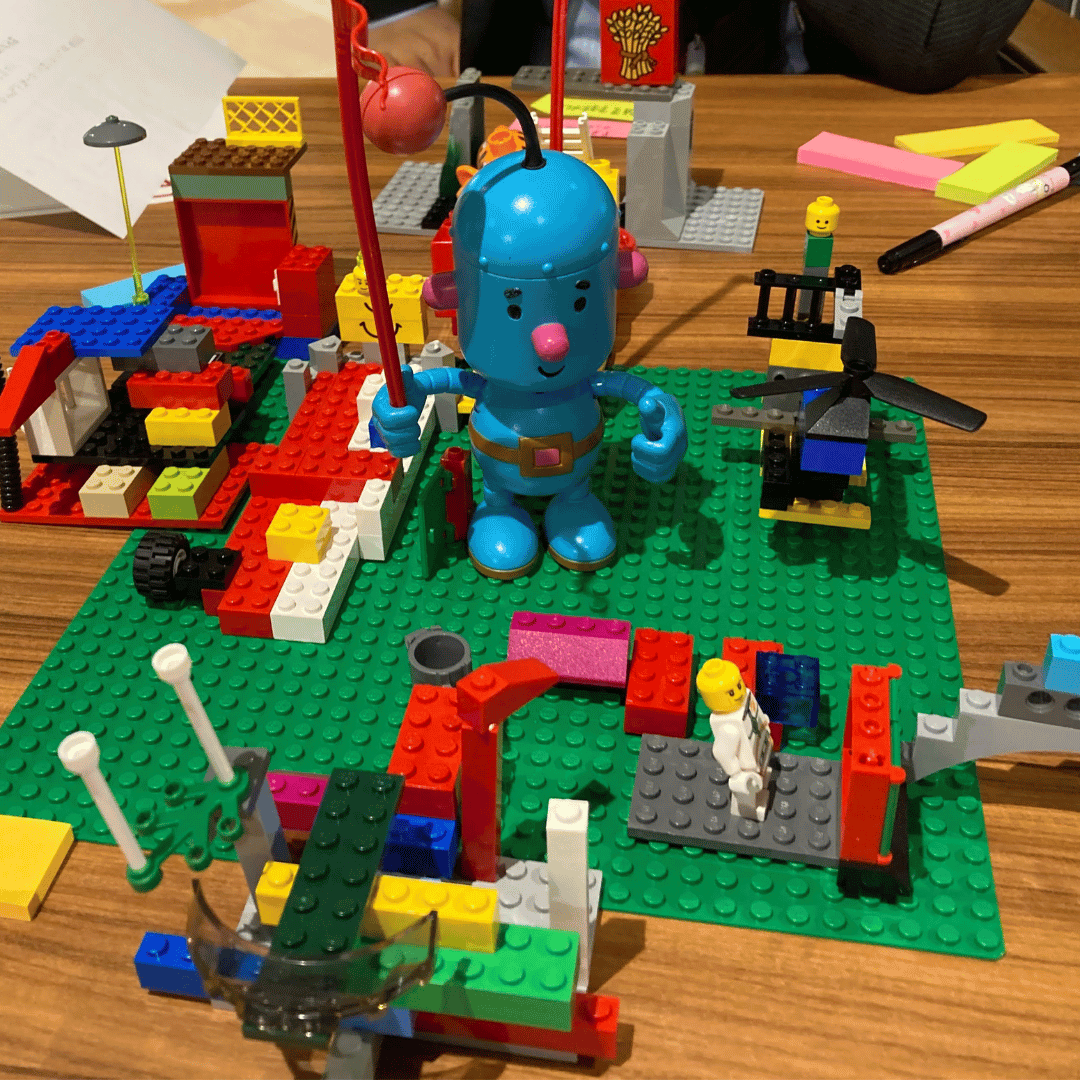

お互いの作品を持ち寄って「共有モデル」をつくる

「10回の飲み会」よりLEGO® SERIOUS PLAY®

研修の構成によっては、個人作品の発表や質疑の後に写真のような共有モデルを作る研修・ワークショップもあります。

共有モデルとは、くっつけたり、外したりが容易なレゴの特性を生かし、参加者の作品を持ち寄って、一つの作品に表現することです。

例えば、「3年後に目指したいチームの姿」を個々で作り、それを持ち寄って、みんなでストーリーを考え議論しながら、一つの作品作りをします。

この時、自分の作品は自分しか動かせない。

決して、他人の作品を勝手に動かしてはいけない、というルールを組み入れることによって、参加者全員が自分の意思で作品作りに関与する仕掛けを入れます。

ビジョンやコンセプト、目標を議論する際、一部の人だけで盛り上がり、声の小さい人、発言しない人の意見が組み込まれずに議論が進んでしまうケースがよくありますが、レゴを用いることで、全員参加型の議論・検討が実現します。

この結果、どんな手法よりも、全員のコミットが得られる点が、レゴシリアスプレイの魅力と言えます。

【5分で理解】レゴシリアスプレイの魅力

【解説:レゴ®シリアスプレイ®】「なぜ?LEGOブロックを研修に用いると、今までにない気付きやより深い信頼関係を築くことができるのか?」その理由について詳しく解説します。

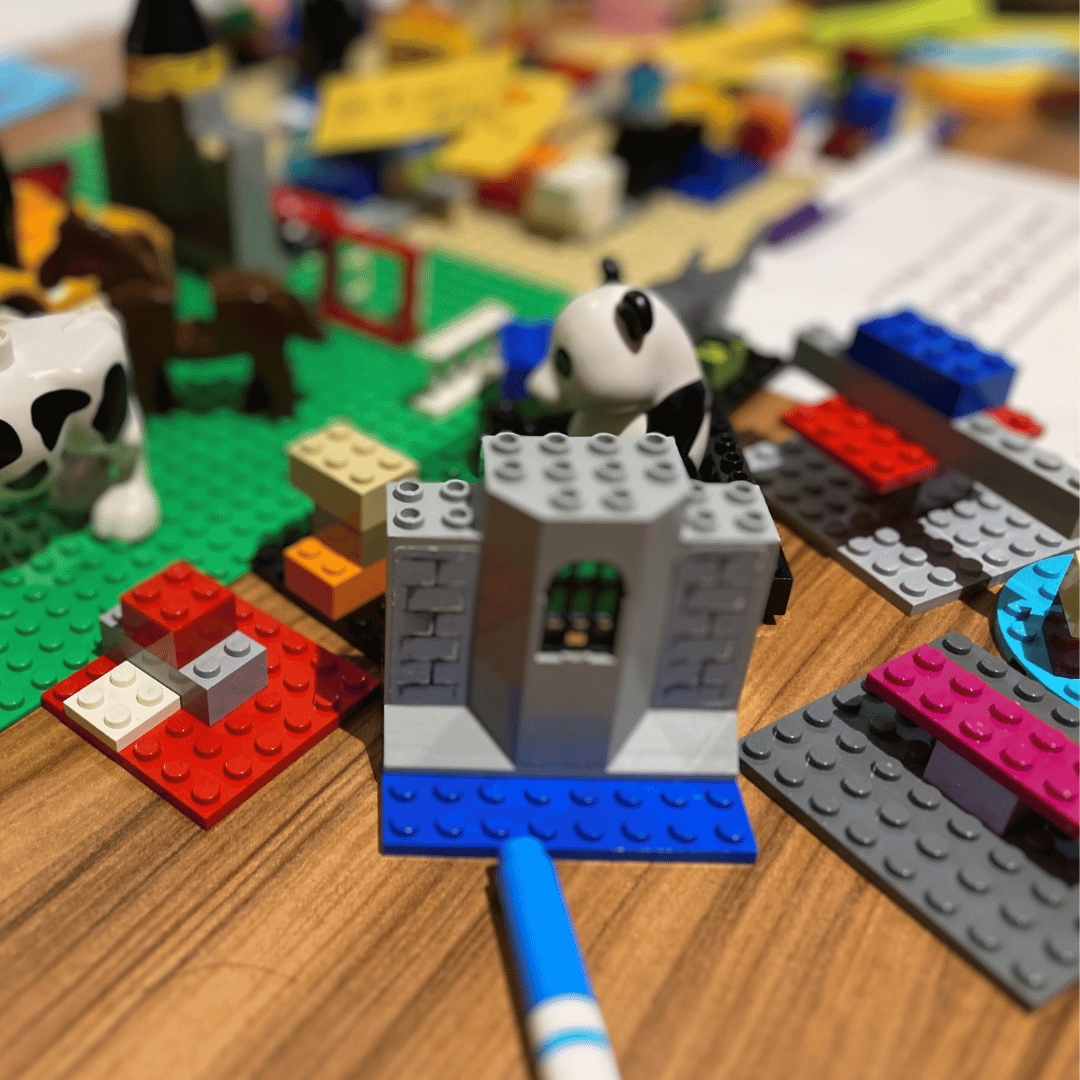

魅力①:とにかく夢中になれる

上述のように、レゴシリアスプレイにはフロー理論と言う学習理論が組み込まれており、研修であることを忘れて誰もが夢中になって取り組み始めます。

私(森)の実体験上、本当に年齢も性別も関係なく、研修嫌いな人たちも前のめりになって熱心に参加してくださいます。

研修中に写真を撮ると一目瞭然。

参加者の体の姿勢や重心が違うのです。

重苦しい議論や、堅くて盛り上がりづらいコンテンツも、レゴシリアスプレイを用いることで一変します。

例えば、私自身が実施している中小企業診断士の資格更新研修(経産省認定)では、中小企業白書の解説や健康経営に関する講義部分にレゴシリアスプレイを用いることで、参加者を飽きさせず、理解促進を促す効果を引き出しています。

「いつも退屈で眠くなる研修が、眠くならず、楽しくて理解も深まり、あっという間に終わった」という感想を多く頂き、レゴシリアスプレイの効果・魅力を毎回実感しています。

レゴシリアスプレイ チームビルディング

魅力②:気付きが、深まる

時には制限時間を設けて、少し急かせるように作品作りをして頂きます。

時間に制約を設けた方が、「考えずにとにかく手を動かす」ことが自然と実践できるからです。

「なんとなく」重ねて出来たレゴ作品には、みなさんの潜在意識が、存分に表れます。

これは、脳が言語化というステップを飛ばして、手に指示を出していることが要因です。

つまり、なんとなく手を動かしているようで、実はすべて脳の指示(=みなさんの意志)で手が動いているのです。

そしてストーリーを語る際に、やや無理矢理でも意味づけることでグッと潜在意識が引き出され、深い気付きが得られるのです。

また、弊社LSP×Coachingでは、プロフェッショナルコーチングのスキル・ノウハウを導入し、グループ質疑の中でも気づきや深まる仕掛けを行います。

毎回研修やワークショップの中で、自分の作品を説明しながら、「ハッ」とした表情をされる方が多くいらっしゃいます。

場面や内容によっては、1on1のコーチングセッション以上に深い気づきが得られ、参加者の人生を変えてしまう可能性も秘めています。

LEGOSERIOUSPLAYチームビルディング研修

魅力③:相互理解が、深まる

研修やワークショップ時に必ず皆さんにお伝えすること、それは「違いを楽しむこと」です。

例えば、同じ3×2の赤いブロックであったとしても、意味づけは人それぞれ。

赤色を「危険信号」と捉えることでもあれば、「情熱」と捉えることもでき、ネガティブもあればポジティブもあり得るのです。

選択や意味づけに良し悪しはありません。

ただただ、「沢山あるレゴの中で、それを選んだ理由はなんだろう?」と問いかけ、参加者の皆さんの真意や潜在意識を引き出していきます。

聴き手が決めつけずに問いかけることで、本人すら、思いもしなかった本心や想いが引き出されます。

また、お互いに良し悪しの評価をせず、違いを楽しみながら、相互比較を行うことで、自分らしさ、その人らしさの理解を深めることも出来るのです。

チームビルディング研修で効果を発揮するレゴ®シリアスプレイ®

魅力④:課題共有が、深まる

一般的に、企業内で会議参加者間の認識合わせを行う場合、ホワイトボードやPCの画面を共有しながら会議や議論をすることも多いと思います。

しかしながら、同じ言葉を使っていても参加者同士で大きくニュアンスや捉え方がズレてしまった経験はありませんか?

例えば、研修企画会議で「主体性の発揮」という課題が挙がったとしても、どんな場面でどのような行動を発揮することなのか、必ずしも認識が一致しているとは限りません。

言葉だけでは情報量が不足してしまうのです。

そんな場面でも、レゴ作品を用いることで可視化し、必要に応じて動かしたり、ブロックを足したり変えたりしながら、情報量を増やし、認識共有を加速させることが出来ます。

また、レゴシリアスプレイのファシリテーション技法により、『声なき声』を拾うことも出来ます。一般的に、会議では2割の発言力がある人、声の大きな人が話をし、残り8割は黙っています。

アシスタントや派遣社員の方等、立場の弱い人は意見を求められても、なかなか意思表明しづらいこともあります。レゴシリアスプレイでは、そうした方々の意見を自然と吸い上げ、参加者にどよめきが湧く場面が度々起きます。実は、アシスタントや派遣社員の方々は、全体を俯瞰してみていたり、社外の視点を持ち合わせていて、貴重な意見・考えを持っていることが多いのです。

そうした普段埋もれてしまいがちな貴重な意見や考えを引き出し、組織のチカラを最大化する研修・ワークショップが出来ます。

レゴシリアスプレイ研修でチームビルディング

魅力⑤:戦略検討やビジョン浸透が、深まる

レゴシリアスプレイは、個人の作品作りのみならず、グループでの作品作りも行うことが出来、グループで戦略検討やビジョン浸透を行うために実施することも可能です。

「理想の組織」について、個々人が作り上げた作品を持ち寄り、組み合わせることで、グループ総意の「理想の組織」を作り上げることが出来ます。

いくつかのルールを用いることで、全員が作品作りに携わることができ、誰もが「自分ごと化」させ、自然とコメットメントを高めます。

さらに、作り上げた作品を動かしたり、課題や障害を置いてみたりしながら、将来をシュミレーションすることもできます。

ただ議論するよりも、作品を作り、並べ、組み合わせ、動かし、足したり引いたりしながら、議論を行うことで参加者の思考と理解度を高めることが出来るのです。

【LEGO×ビジネス】経営計画・事業シュミレーション_企業向けレゴ®シリアスプレイ®研修・ワークショップメソッド

魅力⑥:レゴシリアスプレイは手法に過ぎず、可能性は無限大

レゴシリアスプレイは研修・ワークショップの手法やメソッドに過ぎず、様々な目的や場面で活用が可能です。

よく用いられるチームビルディング研修を始め、新規ビジネスのアイディア出しや既存事業の戦略策定に至るまで、凝り固まった思考・硬直した組織に課題に感じた際、ぜひご検討頂きたいアプローチです。

研修・ワークショップとして、3時間~2日間ほどのお時間を頂くことになりますが、過去弊社研修を受けて頂いた某大手研修会社の部長から「結果的に超効率的なアプローチだ」とのコメントを頂いたこともありました。

弊社では、ただ研修・ワークショップを実施するだけではなく、丁寧な作り込みと今後の施策に向けた接続をみなさんとご準備頂くことを重視しています。

ブログでも概要や講師の選び方や、専用キット、料金について記載しておりますが、実際に動画でも雰囲気を掴んで頂けたらと思います。

レゴシリアスプレイ共有モデル

【5分で理解】実はすごい!レゴシリアスプレイメソッドの開発経緯

レゴシリアスプレイの拡がりと開発経緯

現在、NASAやGoogle、ボストンコンサルティンググループなど、名だたる企業に採用され、日本でも専門的なトレーニングを積んだ認定ファシリテーターによってサービスが提供されている、レゴシリアスプレイ。

もちろん、日米に留まらず、例えば弊社と繋がりのある独シュタインバイス大学が提供するプログラムにもレゴシリアスプレイの教育プログラムがラインナップされているように、いまや世界中で普及している研修・ワークショップのメソッドです。

そんなレゴシリアスプレイは、2001年にレゴ社がスイスIMD(国際経営開発研究所)と取り組んでいた戦略立案の新しい手法「シリアスプレイ」とMIT(マサチューセッツ工科大学)やシカゴ大学で研究されていた教育、心理学の理論をもとに生み出されました。

レゴシリアスプレイに関する書籍

レゴシリアスプレイに実装されている教育理論(代表例2つ)

レゴシリアスプレイメソッドの普及に際し、ファシリテーター認定制度を用いている理由の一つが、提供価値・サービスの質を保つことです。

レゴシリアスプレイは学習理論に根差して構成されており、これらを理解した上で認定ファシリテーターはプログラム設計や当日運営を行っています。

①「コンストラクショニズム(構築主義)」

MITのシーモア・パパート教授が提唱した「コンストラクショニズム(構築主義)」は、”個人の知識や経験、感情と深く結びついた作品やものをつくることで、学びが起きる”という学習理論です。

レゴシリアスプレイには、実際に手を動かしてブロック作品をつくることで、頭の中で新しい知識、ものの見方、気づきを構成していくというアプローチが採用されています。

手先を動かすことが認知症予防にも繋がると言われていますが、研修・ワークショップ時に、ただ一方的に講師の話を聴くのではなく、自分の手を動かして取り組むことで脳が活性化し、研修効果を高めることに繋がっています。

②「フロー理論」

非常に楽しくて一つの活動に深く没入し(=夢中)、その結果、深い学びを引き起こし、幸福感をもたらすような最適な心の状態を実現させます。

最近では、大人を顧客に想定したレゴ商品も発売しており、老若男女問わず人々を夢中にさせるレゴブロック。

「玩具を研修ツールとしてつかう」ことで、参加者全員を研修に熱中にさせ、本人が無自覚・無意識のうちに深い学習や思考を促します。

参加者から「楽しかったけど、頭が疲れた」という声が多く聞かれるのは、フロー状態が生み出されている何よりの証です。

フロー体験

お客様の声(代表例)

レゴ®シリアスプレイ®

レゴシリアスプレイ 口コミ お役様の声

<30代 IT企業 労働組合>

堅苦しいお題であっても、レゴを使って行うので楽しんでできた。抽象的なレゴブロックを使って説明することで自分の考えが深まるし、考えを見つめなおすこともできる。また、個性の違いが出やすく、手を動かすことと考えることが交互に行われるため眠くならない。遊び心のある研修で、楽しんで取り組むことができた。今回は見知ったメンバーだったが、それでもレゴブロックの使い方などで新たな一面を見ることが出来たと思う。 また、講師の匙加減一つでポジティブにもネガティブにも着地させることが出来ることがとても印象的だった。

<20代 上場企業 新入社員>

今まで他人に自分の意見を述べたり、他人の意見などに意見することなどが出来なかったのですが、今日の研修を通して意見を伝え合う大切と楽しさが分かりました。 今後の仕事をしていく中で自分の意見と相手の意見が違ったり、理解が少し違うように捉えられたりすることもあると思いますが、今日の研修を思い出して意見が違うことを楽しんでいきたいと思います。 正直、始めはレゴだけで1日過ごすのかと予定を持っていましたが、あっという間の一日でした。始めは個人で作製、後半は多人数でのグループセッションと、次第にボルテージを上げて取り組めたため、楽しい研修となりました。ありがとうございました。

<30代 メーカー社員>

本ワークショップの前はLSPには懐疑的な目を向けていました。所詮は子供のおもちゃだし、、、。しかし実際に行ってみるとチームビルディングに必要な要素が組み込まれており、自分の深層に気付き、メンバーの深層を垣間見ることができました。 あと、何と言っても楽しいです。「レゴブロックなんておもちゃだから」と物事を先入観で決めつけていた自分に気付くことが出来た良い機会でした。「先入観」が如何に日常に大きな影響を与えているか、気付きや学びの機会を奪っているかを認識できました。ありがとうございました。

<40代 メーカー社員>

「アイデアやコンセプトの共有」にLSPを使うのは面白いと思う。今回も「いまこんなものを開発しようとしている」とレゴで組んだ方がいて、とても興味深かった。 また、想いの共有と重なるかもしれないが、「なぜこれを開発しようと思うのか」「それによって何が実現できるのか」をレゴで表してストーリーにするのも面白いかもしれない。久しぶりにレゴブロックに触れてうれしかったです。 皆様の発想の多様性や互いの尊重を感じ取れるだけでなく、チームにどのような貢献ができるか、どのような協力をお願いしたいかという問いがあることで、自分の立ち位置について承認を得られたような気がして安心しました。貴重なご機会をいただきありがとうございました。

<40代 商社 社員>

自分は独創的な発想が苦手だと思っていたが、今回に関しては自分の発想が独特だったことがわかり、意外だった。また、「相手の良さを見つける」「質問と答えという短いコミュニケーションで相手の考えを引き出す」ということを意識することで、ごく自然に良好な雰囲気が成り立つことが実感できた。 LEGOでもどの部品を選択するかは人によって様々で、通常の自己紹介とは異なり、その方のパーソナリティが見えてとても楽しいワークショップでした。今後、社内でのチームビルディングでも使用してみたいと思いました。

おわりに

文章だけではなかなかお伝えしづらい部分もありますが、多少はイメージを持って頂けたでしょうか?やはり体験に勝るものはない、というのも実態です。

トライアル研修も随時実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせを頂けますと幸いです。

ブログでも概要や講師の選び方や、専用キット、料金について記載しておりますが、実際に動画でも雰囲気を掴んで頂けたらと思います。 もしご興味を持って頂けたら、お気軽にお見積りやオンライン体験のお申込みをよろしくお願い致します。

お見積りやお問い合わせはコチラ♪