2025/04/01

目標を“描いて、語って、カタチにする”―― レゴ®シリアスプレイ®メソッドでチームの未来を動かす

[クリックでジャンプ]

はじめに:目標を「描ける」組織が強い理由

なぜ目標は重要なのか?

ビジネスにおいて「目標」は、単なる指標ではありません。目標があることで、業務の改善点が明確になり、現場の自律的なカイゼンを促す力になります。また、目標を通じて後進育成にもつながり、成長の方向性やスピードを共有する基準にもなります。 さらに、目標は業績評価の納得感を高める要素にもなります。達成基準が明確であるからこそ、評価が主観に依存せず、成果に対する正当なフィードバックが可能となるのです。目標がなければ、組織の進む方向も、評価の基準も曖昧になってしまいます。 だからこそ、組織には明確な目標が必要です。それがあるからこそ、戦略が立ち、行動が生まれ、成長が加速します。

「目標を描ける」組織が強い理由

目標は「持つ」だけでは不十分です。「描ける」ことが、目標の本当のスタートラインです。頭の中にある漠然としたゴールではなく、チームで共有できる言葉や形で「見える化」された目標こそが、組織の推進力になります。 「描く」とは、抽象的な理想を具体的な行動につながる形に落とし込むプロセスです。このとき重要なのは、関係者全員が同じビジョンを共有していること。たとえば、「売上を伸ばす」という一文でも、人によってイメージする施策や優先順位は異なるため、目標が具体化されていないと、組織はバラバラに動いてしまいます。 描ける目標があれば、個人の行動と組織の目的が一致し、成果につながる一貫した動きが生まれます。目標を「描く力」は、戦略と現場をつなぐ架け橋となるのです。

PDCAサイクルにおける「P(Plan)」の質が結果を左右する

目標は、PDCAサイクルの起点である「P=Plan」にあたります。この「P」の質が低ければ、その後のDo(実行)、Check(検証)、Act(改善)にもブレが生じ、結果の質も低下してしまいます。 良いPlanとは、明確なゴールと現実的な行動計画が結びついたものです。逆に曖昧な目標や、現場の納得を得られない目標では、形だけのPDCAが形骸化しやすくなります。 特に組織単位で成果を出すには、目標が現場の理解と共感を得ていることが前提となります。目標が「腹落ち」していなければ、自発的な改善や工夫は生まれません。 目標は「掲げる」だけでなく、「計画に落とし込む」ことで意味を持ちます。そして、その計画がリアルで、現場の行動と一致していることが、成功の鍵を握ります。

「目標共有」がチームの推進力になる

多くの組織では、チームの目標は明文化されているものの、それが個人の目標として落とし込まれていない課題を抱えています。「組織の目標はわかるが、自分の仕事とどうつながるのかが見えない」という状態では、行動に結びつきません。 目標は共有されてこそ、推進力となります。ただ伝えるだけではなく、対話を通じて「なぜこの目標なのか」「自分に何が求められているのか」が理解されてこそ、チームの一体感が生まれます。 また、共有のプロセスは、信頼関係の構築にもつながります。メンバー同士が方向性と価値観をすり合わせながら、共通のゴールに向かうことで、組織全体のエンゲージメントも高まっていきます。 目標の共有とは、情報の伝達ではなく、相互理解のプロセス。そこにこそ、チームを前に進めるエネルギーが宿るのです。

目標をどう描くか?“未来”を言語化する技術

目標には「フォアキャスティング」と「バックキャスティング」がある

目標を描くアプローチには、大きく分けて「フォアキャスティング(Forecasting)」と「バックキャスティング(Backcasting)」の2種類があります。前者は現在の延長線上に目標を置く思考法で、現実的な計画を立てやすいという利点があります。一方で、視野が狭くなりがちで、過去の延長から抜け出せないという弱点もあります。 対してバックキャスティングは、「理想の未来」から逆算して、現在なすべきことを定める思考法です。今の延長線にはない、大きな挑戦や変化を起こすには、このアプローチが不可欠です。たとえば私自身(代表 森)、会社を辞めて独立し、当初は現実味のなかった一人(社員ゼロ)で年商5千万円&商業出版という夢・目標を掲げ、これを実現して現在に至っています。また、私(森)の娘・森逢奈がテレビ東京「THEカラオケ★バトル」で番組史上最年少(10歳)優勝を果たしましたが、これも最初に「未来の理想像=番組出演ではなく、初出場初優勝」という目標を本気で言語化したことが出発点でした。 現実を出発点とするか、理想を出発点とするか。その選択が、未来の姿を大きく左右するのです。

なぜ目標設定は難しいのか?

多くの人が「目標が大切」だと頭では理解していても、実際に目標を“描く”ことには戸惑いを覚えます。その理由は、大きく3つに集約できます。 1つめは、身近にロールモデルがいないことです。前例がなければ、どのように成功すればよいか想像がつかず、目標自体が曖昧になります。特に新しい挑戦や未経験領域では、「こんなふうになりたい」というイメージを持ちにくくなるのです。 2つめは、過去の失敗体験がブレーキをかけること。何かに挑戦してうまくいかなかった経験が積み重なると、「どうせまた失敗する」と思い込んでしまい、ポジティブな未来を描くことすら怖くなってしまいます。 そして3つめは、脳の構造上、新しい挑戦を避けたがることです。脳は本来「現状維持」を好み、新しい刺激や変化にはストレスを感じやすい仕組みになっています。そのため、目標が抽象的なままだと「自分ごと」として捉えにくく、行動につながらないのです。逆に言えば、言語化の精度が低い目標は、願望で終わってしまうとも言えます。 だからこそ、目標をしっかり描くには、自分自身と向き合う「内省」と、イメージを言語化するプロセスが欠かせないのです。

目標が“見える化”された瞬間、人は動き出せる

どんなに大きな目標でも、言語化されていなければ、ただの夢想で終わってしまいます。逆に、言葉やイメージを通じて“見える化”されたとき、人は一歩踏み出す力を得ます。 たとえば、目標を「売上1億円達成」と掲げるだけでは、現場の行動に結びつきません。「その売上をどうやって達成するのか」「誰と、何を、どうやって進めるのか」が明確になることで、初めて目標が“実行可能なもの”へと変わります。 このとき必要なのが、具体性と構造です。抽象的な理想を、行動レベルにまでブレイクダウンし、「自分が何をすべきか」が明確になってこそ、チーム全体に力が生まれます。 その過程を可視化・共有する手段として、レゴ®ブロックを使ったLEGO® SERIOUS PLAY®は非常に有効です。目に見える形で目標を組み立て、メンバー同士が解釈を言語化し合うことで、目標が組織全体の共通言語となるのです。

成果目標・パフォーマンス目標・行動目標の違いと使い分け

効果的な目標設定を行うためには、目標を「階層化」して考えることが重要です。ここでは、「成果目標」「パフォーマンス目標」「行動目標」という3つのレイヤーについて解説します。

成果目標(ゴール)は最終的に達成したい状態です。売上、契約数、評価指標など、数字で示されることが多く、組織の評価指標にもなります。

パフォーマンス目標(基準)は、成果を生み出すための“質”を定義するものです。「顧客満足度を上げる」「提案内容に多様な選択肢を含める」など、プロセスの質に焦点を当てます。

行動目標(アクション)は、毎日の具体的な行動レベルの目標です。「毎日1件ヒアリングを行う」「週2回フィードバックミーティングを実施する」といった内容が該当します。

この3つを連動させることで、目標の“絵に描いた餅化”を防ぎ、達成への道筋が明確になります。とくにLEGO® SERIOUS PLAY®では、このような目標の階層構造を“見える化”し、チーム全体で共有・再構築することが可能です。

詳細は別記事(レゴ®シリアスプレイ®徹底ガイド、魅力、評判まとめ)

目標は「共有」してこそ、推進力になる

目標がチームに伝わらない理由

多くの組織では「チームの目標」は存在していても、それが「個人の目標」へと落とし込まれていない現実があります。全社や部門の目標を掲げるだけでは、現場の行動や意識に直結しません。目標が形式的なスローガンにとどまり、実行性を持たないのはそのためです。 また、目標共有の場が単なる“伝達”で終わってしまうケースも少なくありません。一方的に与えられた目標では、人は当事者意識を持ちにくく、「なぜそれを目指すのか?」という意味づけが希薄になります。これでは、目標が“現場の言葉”にならず、行動も変わらないのです。 だからこそ重要なのは、目標を“共に描き”、言葉にするプロセスです。メンバー一人ひとりが「自分の役割」を理解し、全体と接続されている実感を持つこと。それが、組織全体の推進力を生み出します。

「共有」は伝達ではなく、“共創”である

目標の共有とは、単に「上から下に伝えること」ではなく、「一緒に考えること」です。トップダウンだけではなく、ボトムアップの視点も取り入れて初めて、本当の意味での共有が成立します。 たとえば、上司が立てた目標に対して、メンバー自身が「自分ならどう関わるか」を言語化できている状態。これは一方的な命令ではなく、対話の中で生まれる納得感です。人は、納得した目標に対しては、自律的に行動できるようになります。 LEGO® SERIOUS PLAY®では、メンバー全員が自分の言葉とカタチで「目標」を表現し、それを共有するというプロセスを通じて、“共創”の文化が育まれます。この「つくりながら考える」プロセスこそ、目標が机上の空論で終わらず、行動につながる鍵なのです。

チームにおける目標共有の障壁とその乗り越え方

チームで目標を共有する際、いくつかの障壁があります。たとえば、「忙しすぎて話し合う時間がない」「それぞれの業務内容が違うので目標の接点が見えない」「共有したつもりでも、理解度に差がある」などです。 これらの課題を乗り越えるには、目標に対する“解釈のズレ”を可視化し、すり合わせる時間が必要です。そのためには、全員が参加する対話型の場を設けることが有効です。 LEGO® SERIOUS PLAY®では、レゴ作品を媒介として、自分の考えや感じていることを視覚化できます。それをもとに話し合うことで、普段は言語化されにくい価値観や理解のズレを発見できます。これは、単なる「目標の共有」ではなく、「チームの解像度を高めるプロセス」でもあるのです。

「チームの目標」に“自分ごと”として向き合えるようにするには

目標が「自分ごと」として捉えられたとき、人は驚くほどの行動力を発揮します。そのために大切なのは、「その目標に、自分がどう関わっているのか」が具体的に見えていることです。 たとえば、「チームの売上◯円を目指す」という目標があったとしても、それが自分の日々の行動とどうつながっているのかが見えなければ、実行力には結びつきません。「私はこの数字にどう貢献するのか」「どんな役割を果たすのか」が言語化されている状態が、“自分ごと”です。 この状態をつくるには、対話と内省が不可欠です。LEGO® SERIOUS PLAY®研修では、自身の役割をブロックで表現し、チームの目標とどうつながっているかを視覚化することで、自然と「自分ごと化」が促されます。

目標は掲げただけでは動きません。組織全体の推進力に変えるには、目標を“描く”だけでなく、“共有する”というプロセスが不可欠です。しかもその共有は一方通行ではなく、「共に描き、共に考える」ことが求められます。 LEGO® SERIOUS PLAY®は、まさにそのプロセスを実現するツールです。目標を形にし、言葉にし、共有し合うことで、チームは目標に対する解像度を高め、納得感と実行力を手にします。 次章では、目標の「質」をさらに高めるために、“言語化”と“構造化”の技術に焦点を当てていきます。

目標を“言語化”し、“構造化”することで行動に落とし込む

なぜ、目標は「言語化」されなければならないのか

どれほど立派な目標も、頭の中でぼんやりしているだけでは、行動にはつながりません。明確な言葉に落とし込むことで、初めて「見える化」され、他者と共有できる状態になります。 しかし実際には、目標が抽象的なまま社内に伝わり、「結局、何をすればいいのかわからない」となってしまうケースが多くあります。たとえば「お客様に信頼される存在に」といった表現は、美しくはありますが、行動には結びつきません。 言語化とは、目標を“誰にでも理解できる”かたちに整理するプロセスです。それによって、「自分は何をすべきか」「どう行動すれば近づけるか」が明確になります。 このように、目標を言語化することで、組織全体が同じ方向を向いて動き出す準備が整うのです。

構造化が、目標達成までの“道筋”を描く

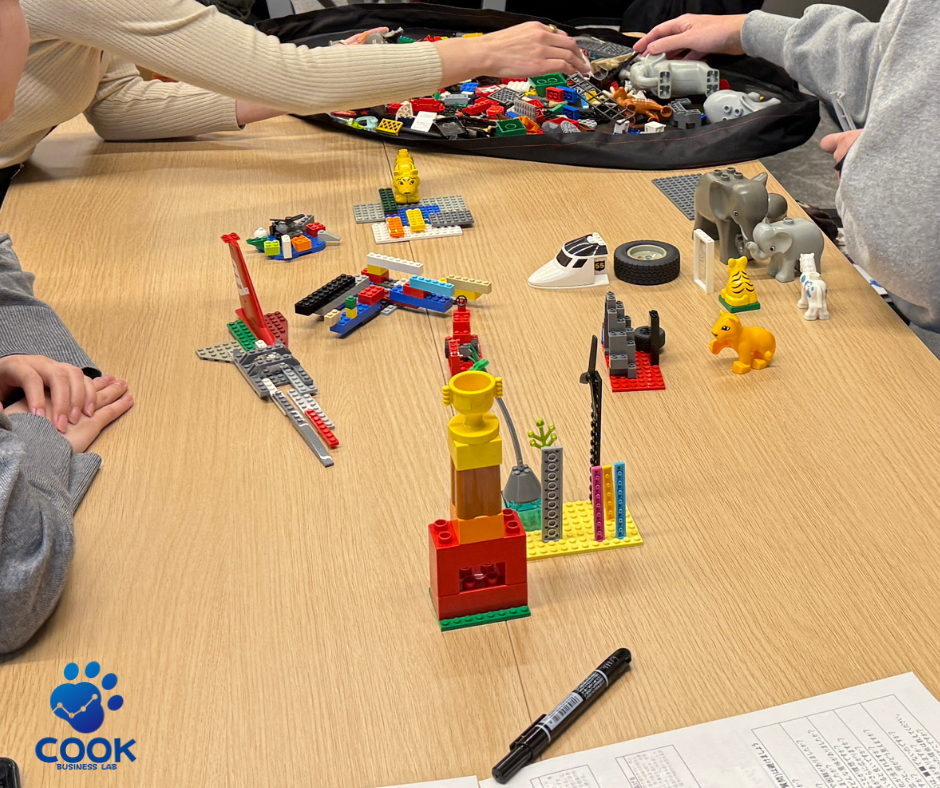

目標が言語化された次に必要なのが、「構造化」です。これは、目標を達成するためのステップを整理し、関係性や優先順位を明確にするプロセスです。 多くの人が目標達成に苦戦するのは、「どう進めていいか」が見えていないからです。目標はある、でも行動に落とせない。そんな状態では、実現可能性は一気に低くなります。 構造化は、言い換えれば「設計図を描くこと」。結果目標、パフォーマンス目標、行動目標といった要素に分けて、具体的に何を、どこまで、いつまでにやるのかを明らかにします。 LEGO® SERIOUS PLAY®のセッションでは、こうした構造化のステップをブロックで「見える化」します。たとえば、現在地、障害、必要なリソース、理想のゴールをそれぞれモデル化し、全体のつながりを可視化することで、目標達成までの道筋が明確になります。

言語化×構造化=目標を“動かす”力になる

言語化と構造化は、目標を「実現可能なかたち」に変えるための両輪です。言語化によって“意味”が明確になり、構造化によって“プロセス”が見えるようになる。これにより、目標は初めて、行動レベルに落とし込めるのです。 そしてこのプロセスをチームで共有することで、「目標の認識のズレ」や「実行の壁」を未然に防ぐことができます。目標が抽象的なまま進むと、個々人がバラバラな解釈で動き、チームの力は分散してしまいます。 この点において、LEGO® SERIOUS PLAY®は非常に有効です。目標を「見える」「話せる」「共感できる」状態にしながら、チーム全体の足並みを揃えることで、組織に実行力と推進力をもたらします。

まとめ

目標の実現には、「イメージ」ではなく「構造」が必要です。曖昧な願望のままではなく、言葉にし、ステップにし、チームで共有する。このプロセスが、組織の実行力を大きく左右します。 LEGO® SERIOUS PLAY®は、言語化と構造化を「体験」しながら学べる研修として、多くの企業に導入されています。目標を“描き”、そして“動かす”力を身につけたい企業にとって、まさに理想的な手法と言えるでしょう。

標を“自分ゴト化”することで組織の行動が変わる

なぜ「目標があるのに動かない組織」が生まれるのか

多くの企業では、明確な組織目標が存在するにもかかわらず、メンバーの行動が伴わないという課題が見られます。その原因のひとつは、「目標が共有されていない」ことではなく、「目標が自分の言葉で語られていない」ことにあります。 どれほど明確なビジョンが掲げられていても、現場で働く一人ひとりが「これは自分に関係ある話だ」と感じられなければ、行動にはつながりません。つまり、「チームの目標」を「個人の目標」に落とし込むプロセスが欠けているのです。 また、トップダウンで与えられた目標は、納得感が乏しく、モチベーションを喚起しづらい傾向があります。大切なのは、組織の方針を“翻訳”し、個人レベルで「なぜそれをやるのか」を言語化できるようにすることです。

「共創型の目標設定」がチームを動かす

目標を自分ゴト化する鍵は、個人がその目標の「意味」と「価値」を主体的に見出すことです。そのためには、目標を一方的に伝えるのではなく、**共に描くプロセス(共創)**が不可欠です。 共創のプロセスでは、組織のビジョンと個人の想いを重ね合わせ、「自分はその目標のどの部分を担うのか」「自分にとってその目標がどんな意味を持つのか」を話し合う時間が重要になります。 このようなプロセスを通じて、チームメンバーは目標に対して責任感と主体性を持つようになります。それは単なる“与えられたノルマ”ではなく、“自分が選んだチャレンジ”として捉えられるからです。

LEGO® SERIOUS PLAY®で「目標を共に描く」場をつくる

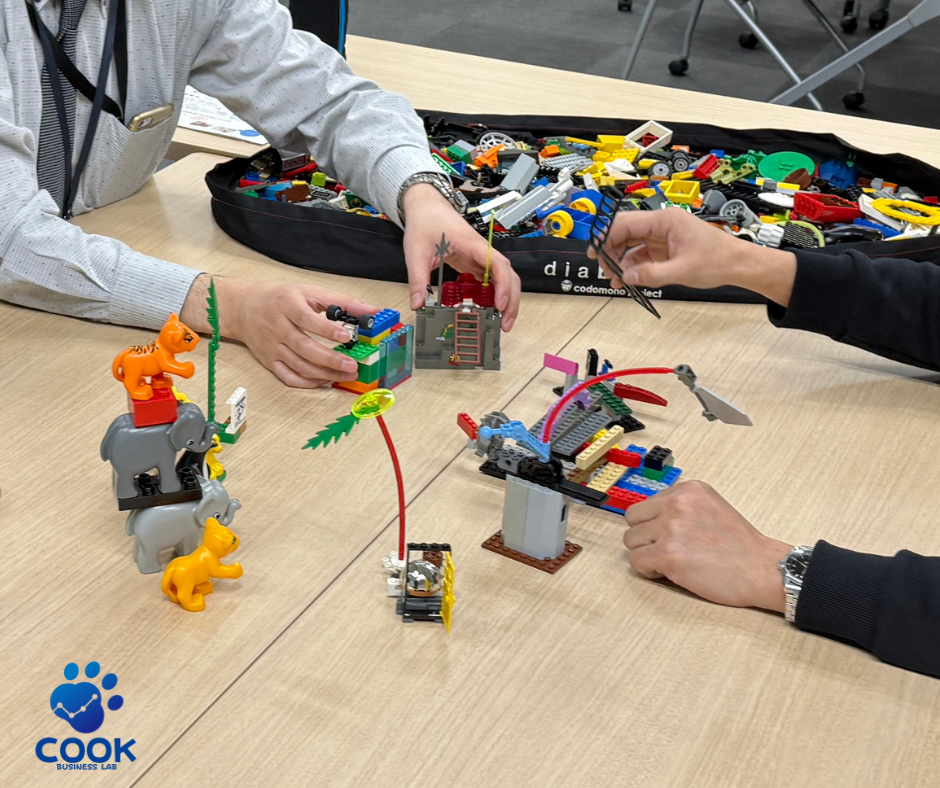

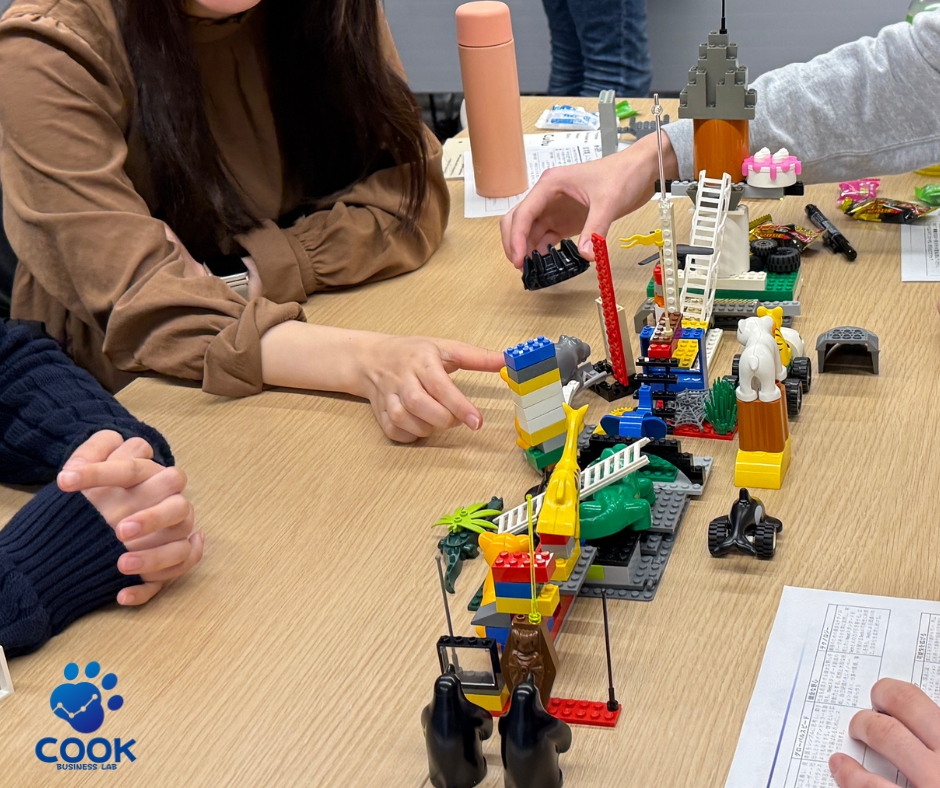

LEGO® SERIOUS PLAY®では、目標やビジョンをテーマにしたセッションを通じて、チーム全体で「目標の意味」を共に見つけ出していきます。 各メンバーがレゴブロックを使って「自分が描く未来」や「達成したい状態」を表現し、それを持ち寄って対話を重ねることで、組織と個人の目標が自然と接続されていきます。 このプロセスを通じて、「言わされた目標」ではなく、「自分たちで創った目標」として定着しやすくなるのです。結果として、目標は現場の“行動”に落ち、組織の変化を生み出す原動力となります。

まとめ

目標は、共有するだけでは動きません。自分の言葉で語れるようになったとき、初めて行動につながるのです。 そのためには、組織の方針を現場の言葉に翻訳し、メンバー一人ひとりが「なぜそれをやるのか」を理解できるようにすることが不可欠です。 LEGO® SERIOUS PLAY®は、その“翻訳”と“共創”を可能にする強力な手法です。目標を自分ゴト化できたとき、組織全体が自然と動き出すのです。

詳細は別記事(レゴ®シリアスプレイ®徹底ガイド、魅力、評判まとめ)

目標が“現場で機能し続ける”仕組みとは?

なぜ目標は「立てたあと」が大切なのか?

目標設定に力を注ぐ企業は多いですが、その目標が日々の現場で「生きている」組織は意外と少ないものです。目標は掲げること以上に、“継続的に意識され、行動に反映されること”が重要です。 しかし、日々の業務に追われるなかで、目標の存在は次第に後景に追いやられてしまいがちです。その結果、「立てたことに満足して終わる目標」や、「誰の記憶にも残っていない目標」が生まれてしまいます。 目標を機能させ続けるには、定期的な振り返りと、目標に立ち戻る“習慣”が必要です。設定した目標を、現場の行動と結びつけ、組織としての歩みを可視化していくことが、成果につながるのです。

目標を「見える化」し、更新し続ける仕組み

目標を“現場で機能させ続ける”ためには、単に掲げるだけでなく、「見える化」と「再定義」のプロセスが欠かせません。 たとえば、目標の達成状況をチームで共有したり、定期的に「進捗を語る」場を持つことで、目標は静的なスローガンではなく、動的な行動指針として定着していきます。 また、状況の変化に応じて目標をアップデートする柔軟性も必要です。目標を“固めすぎない”ことで、チームは変化への適応力を高め、常に前向きなエネルギーを保つことができます。

LEGO® SERIOUS PLAY®で目標を“定着・進化”させる

LEGO® SERIOUS PLAY®の特長は、「目標を描いて終わり」ではなく、「継続的に見直す仕組み」を持ち込めることです。 たとえば、四半期ごとやプロジェクトの節目でLSPセッションを実施し、「今の私たちにとって、この目標はどう見えているか?」を改めて言語化・可視化することができます。 ブロックでつくった目標モデルを見直し、チームで再構築していくプロセスは、目標の“再発見”と“再合意”を生み出します。これにより、目標は組織の進化とともに変化しながら、生きた指針として現場に根づくのです。 目標を“設定する”ことはスタートに過ぎません。本当に大切なのは、目標を現場に根づかせ、行動と結びつけ、進化させ続けることです。 そのためには、「目標を見える化する場」や「定期的な再確認の機会」を組織内に組み込む必要があります。 LEGO® SERIOUS PLAY®は、その場とプロセスを柔軟にデザインできるツールです。目標を「描いて終わり」にせず、「描き直しながら進む」文化をつくることで、組織は目標とともに成長し続けることができるのです。

レゴ®で目標を描く——その意味と効果

言葉だけでは共有しきれない「目標」のイメージ

チームで目標を語る際、多くの企業では「言語化された目標」が用いられます。しかし、言葉には限界があります。たとえば「挑戦する」「信頼を築く」といった抽象的な表現は、人によって受け取り方が異なり、意図したメッセージが正確に伝わらないことも少なくありません。 そこで、LEGO® SERIOUS PLAY®では、目標をレゴブロックで可視化することにより、曖昧さを排除し、各自の考えを具体的な形として表現できます。これにより、「自分たちが目指す未来とは何か?」という問いに対して、共通認識が生まれやすくなるのです。

「見て」「触れて」「語る」ことで、目標が身体に染みこむ

レゴで目標を描くという行為は、単なる“遊び”ではありません。「手を動かし」「目で見て」「言葉にして伝える」——この一連のプロセスを通じて、目標は単なる紙の上の言葉から、**実感のある“自分ゴト”**へと変わっていきます。 このように、身体感覚をともなって理解される目標は、記憶に残りやすく、日々の業務でも意識され続けやすくなります。レゴ作品はそのままオフィスに飾ることもでき、チームの指針としての役割も果たします。

目標を“共に描く”ことが、チームの推進力になる

最大の効果は、目標を「共に描く」プロセスそのものにあります。上司が一方的に指示するのではなく、メンバー一人ひとりが自らの手で「自分たちの目標」を形にする——この参加型のアプローチこそが、本質的なエンゲージメントを生み出す鍵です。 また、目標設定を通じて互いの価値観や考え方を知る機会にもなり、チーム内の理解や信頼が深まります。組織目標と個人の目標がリンクし、自律的に動けるチームへと変化していくのです。

“描ける”目標が、組織の未来をつくる

目標を持つことは、ビジネスにおいて当然のように語られます。しかし本当に重要なのは、「目標を描けているか」「目標が共有されているか」「目標が現場で生きているか」という視点です。 レゴ®を使って目標を“描く”という体験は、これらすべてを内包したアプローチです。言葉を超えて共有できる目標があるチームは、強く、しなやかに、進み続けられます。 LEGO® SERIOUS PLAY®は、そんな未来を共に描き、実現するための強力なツールです。もし、あなたのチームがこれから本気で“目標”と向き合いたいと考えているなら、レゴを手にとってみてください。

ご興味のある方へ|LEGO® SERIOUS PLAY®で、目標を「描く」体験を

「チームで目標を描きたい」「目標の共有や自分ゴト化をもっと深めたい」——そんなお悩みをお持ちの企業様に向けて、クック・ビジネスラボではLEGO® SERIOUS PLAY®を活用した研修プログラムをご提供しています。 研修は、営業・マネジメント層・プロジェクトチームなど、さまざまな職種・階層に対応可能です。目標の可視化から、実行へのコミットメントまで、“対話と体感”を通じて組織変革を促す内容になっています。 よくあるご相談例 • 目標が共有されていない。チームがバラバラに動いている • 抽象的な理念を、現場レベルに落とし込めていない • 目標管理(MBO)が形骸化している • 若手・中堅社員に自律性を持ってほしい など、企業の規模や業種を問わず、幅広い課題に対応しています。

まずはお気軽にご相談ください 具体的な研修プランのご提案や、実施事例のご紹介も可能です。少人数での体験会やオンライン相談も随時受付中ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細は別記事(レゴ®シリアスプレイ®徹底ガイド、魅力、評判まとめ)